从 12-Factor 到云原生:现代微服务开发的黄金法则

🌐 从 12-Factor 到云原生:现代微服务开发的黄金法则

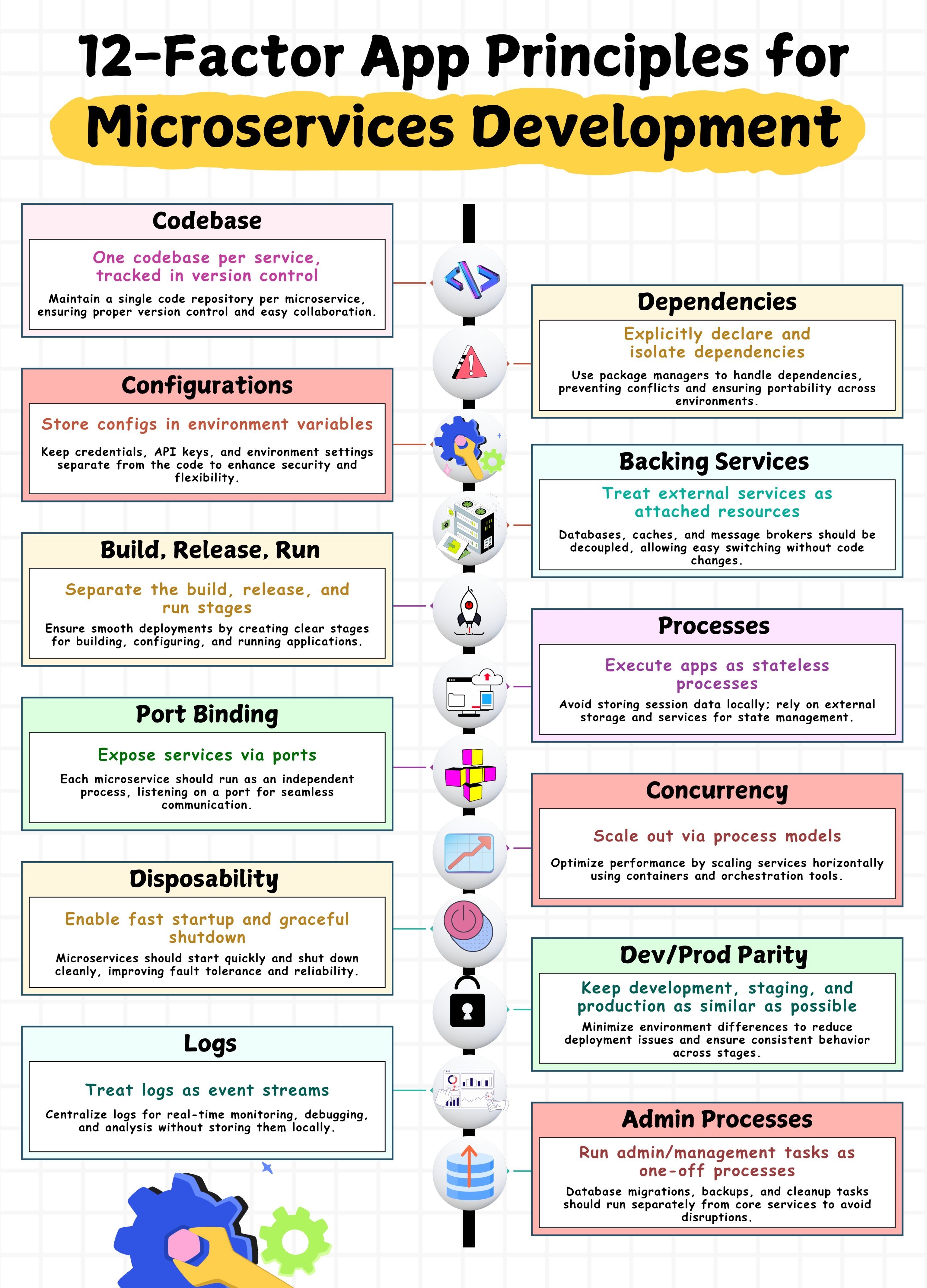

在云原生架构的时代,微服务(Microservices)已成为软件工程的核心模式。但微服务不仅仅是“把单体拆成若干个服务”那么简单。要让系统真正具备可扩展性、可维护性与高可用性,我们需要遵循一套系统化的设计哲学。

而这套哲学,正是 12-Factor App 原则(最早由 Heroku 提出)——在今天依旧是构建高质量微服务的底层方法论。

本文将结合现代技术生态(如 Kubernetes、Docker、CI/CD、云服务等),详细解读 12-Factor App 原则如何在当下的微服务开发中落地与演进。

1️⃣ Codebase — 单一代码库,版本可追踪

原则: 每个微服务仅维护一个代码仓库(Repo),通过版本控制系统(如 Git)管理。

在现代微服务架构中,“一服务一仓库”(One Service One Repo)是最常见实践。

这不仅确保了独立部署与权限隔离,也使得服务可以采用不同的技术栈与生命周期。

🔧 现代延伸:

- 使用 Monorepo + Nx/Turborepo 管理大型系统间依赖;

- 使用 GitOps(ArgoCD/Fleet)结合 Git 仓库即部署状态。

2️⃣ Dependencies — 显式声明与隔离依赖

原则: 所有依赖都必须显式声明,且与系统环境隔离。

在微服务中,每个容器或运行环境应具备自己的依赖清单(如 requirements.txt、package.json、go.mod 等),避免“在我机器上能跑”的问题。

🔧 现代实践:

- 使用 Docker 镜像分层缓存 + lock 文件(如

poetry.lock)确保构建一致性; - 借助 包仓库代理(如 Nexus、Artifactory)统一依赖管理。

3️⃣ Configurations — 环境配置外置化

原则: 所有配置(API Key、数据库连接等)存放于环境变量中。

配置外置化是云原生时代服务弹性伸缩的关键。

例如 Kubernetes 的 ConfigMap 和 Secret 即完美契合这一理念。

🔧 现代延伸:

- 使用 Vault/SealedSecret 管理敏感配置;

- 采用 Service Mesh(如 Istio) 自动注入运行时配置。

4️⃣ Backing Services — 外部服务视为可替换资源

原则: 外部依赖(数据库、消息队列、缓存)应解耦为“附属资源”,可自由切换。

微服务不应硬编码服务地址或访问逻辑,而是通过配置动态绑定。

例如:本地 Redis 与云端 Elasticache 应在切换时无需改代码。

🔧 现代延伸:

- 使用 Service Discovery(Consul、Eureka、Kubernetes DNS) 动态绑定;

- 借助 API Gateway(Kong、Istio Gateway) 做统一外部访问入口。

5️⃣ Build, Release, Run — 构建、发布、运行分离

原则: 构建(build)、发布(release)、运行(run)应为三个独立阶段。

这种拆分确保了构建的可重复性与版本的可追溯性。

构建产物应是不可变的,例如通过 Docker Image 标识版本。

🔧 现代延伸:

- CI/CD Pipeline(GitHub Actions、GitLab CI、ArgoCD) 自动化构建;

- Immutable Artifact:构建一旦生成即不可修改。

6️⃣ Processes — 应用应为无状态进程

原则: 应用运行时不保存状态,状态应由外部服务(数据库、缓存、对象存储)管理。

这是云原生可扩展的关键。

任何可扩展系统都必须让服务节点无状态,以便水平扩展(Scale-Out)。

🔧 现代实践:

- Session 外部化(Redis/Memcached);

- 分布式存储(S3/MinIO、Etcd、PostgreSQL Cluster)。

7️⃣ Port Binding — 通过端口暴露服务

原则: 服务应独立运行,通过端口暴露 API。

在微服务中,每个服务都是一个独立进程,不依赖外部容器(如 Tomcat)启动。

例如,一个 Go 或 Node.js 微服务直接监听端口提供 HTTP 接口。

🔧 现代延伸:

- Kubernetes Service + Ingress;

- API Gateway 管理跨服务通信与安全策略。

8️⃣ Concurrency — 通过进程模型扩展

原则: 扩展服务时通过多个进程实例实现,而非在单进程内多线程。

这与容器化天然契合:每个实例独立运行,交由 Kubernetes 或容器编排系统做负载均衡。

🔧 现代延伸:

- 使用 Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 自动扩缩容;

- 借助 Service Mesh + Metrics (Prometheus) 做动态伸缩决策。

9️⃣ Disposability — 快速启动与优雅关闭

原则: 服务应快速启动、能优雅关闭。

快速启动便于弹性伸缩,优雅关闭则防止请求中断或数据丢失。

🔧 现代延伸:

- Kubernetes Lifecycle Hook(preStop/postStart);

- Graceful Shutdown 处理 SIGTERM 信号;

- Readiness Probe 避免流量提前进来。

🔟 Dev/Prod Parity — 保持开发、测试、生产环境一致

原则: 三个环境应尽可能相似,避免“部署即出错”。

🔧 现代实践:

- Infrastructure as Code(IaC):Terraform/Ansible;

- 使用相同的容器镜像、数据库版本与依赖;

- 通过 LocalStack、Minikube 模拟生产环境。

11️⃣ Logs — 将日志视为事件流

原则: 日志应流式输出,而非写入本地文件。

这使得日志可以集中收集、监控与分析。

🔧 现代延伸:

- ELK/EFK Stack(Elasticsearch + Fluentd + Kibana);

- OpenTelemetry + Promtail + Loki 做统一观测;

- 与分布式追踪(Jaeger、Tempo)结合实现全链路监控。

12️⃣ Admin Processes — 管理任务独立执行

原则: 管理脚本(如迁移、备份)应独立运行,避免影响主进程。

🔧 现代实践:

- Kubernetes Job/CronJob;

- Argo Workflows 实现数据迁移与清理任务;

- 自动化备份策略(Velero、Restic)。

🚀 总结:从 12-Factor 到 Cloud-Native 24-Factor

12-Factor 是基础,而现代云原生应用在此之上已衍生出更多实践,例如:

- 可观测性(Observability)

- 安全左移(Security Shift-Left)

- 自动化策略与策略即代码(Policy-as-Code)

- 零信任网络与服务网格(Zero-Trust & Mesh)

这些都是 “12-Factor++” 的时代延伸。

🧭 结语

12-Factor 并非古老的工程规范,而是一套不断演进的哲学体系。

它从应用架构、配置管理到部署运维,构成了微服务开发的基石。

当我们在 Kubernetes、Serverless、边缘计算中构建现代系统时,

每一个 12-Factor 原则仍在静默地支撑整个云原生世界的秩序。